承德古称热河。在承德城市兴起前,以水为名的“热河”二字,已经兼用这个地方的名称。在“承德”一名出现后,作为地方名称的“热河”,仍然沿用。

承德城市因避暑山庄(热河行宫)而生。随着避暑山庄的兴建,短短数十年间,承德从一个默默无闻的小山村热河上营,奇迹般地一跃成为“塞外京都”、清朝第二政治中心,在中国统一多民族国家巩固和发展过程中发挥了独特作用。

承德古城的发展,在清朝大致经历了康熙四十二年(1703年)开始修建热河行宫至乾隆五年(1740年)建立热河道署的雏形期,乾隆六年(1741年)乾隆皇帝第一次到避暑山庄至乾隆四十三年(1778年)“俨然一大都会”的生长期,乾隆四十三年(1778年)设承德府至咸丰十一年(1861年)古城完整格局形成的成熟期,咸丰十一年(1861年)慈禧太后下令停止“所有热河一切未竟工程”至宣统三年(1911年)清朝灭亡的停滞期。

在为避暑山庄这个政治中心服务的过程中,王公府邸、官衙府署、商家店铺、学府、书院、寺庙、桥梁、牌楼、街道、胡同等逐步形成,它们与避暑山庄及周围寺庙一起,构成了承德古城的基本格局。

承德古城的原有状态保持近半个世纪。对于承德城市历史文化遗产的保护和发展,有探索与经验,也有深刻教训。目前,我们正在经历人类历史上规模最大的城镇化进程。如何处理好传统与现代、继承与发展的关系,是一个绕不开的重要课题。习近平总书记强调:“历史文化是城市的灵魂,要像爱惜自己的生命一样保护好城市历史文化遗产。要本着对历史负责、对人民负责的精神,传承历史文脉,处理好城市改造开发和历史文化遗产保护利用的关系,切实做到在保护中发展、在发展中保护。”城市是现代生活的主要承载地,每个城市又有着自己的发展历史,蕴含着丰富的历史文化记忆。只有在保护中建设、在传承中发展,才能增强城市文化底蕴,守护好城市的生命。

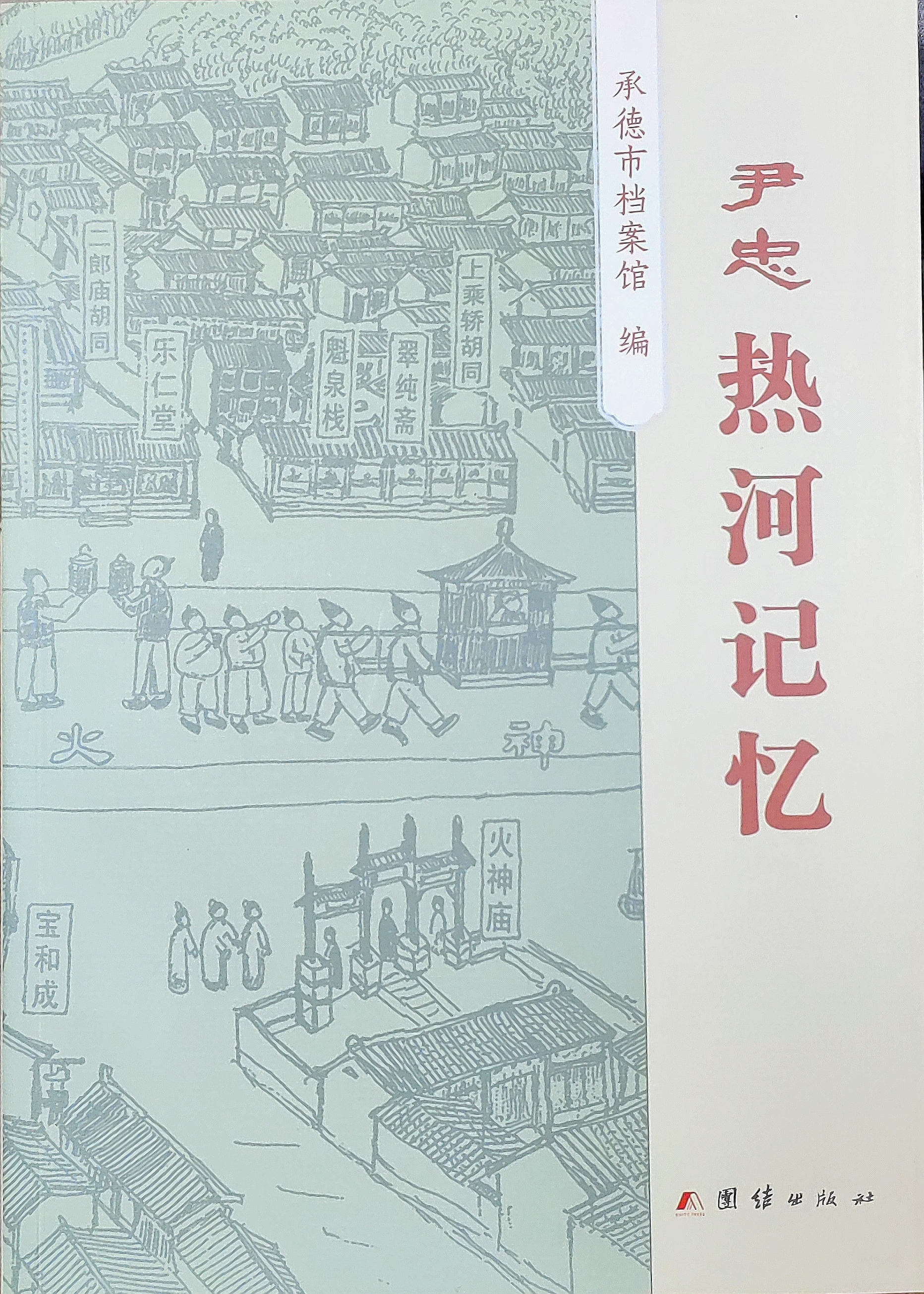

为保护和传承承德城市历史文化,许多有识之士做了大量工作。尹忠同志就是其中的一位。作为一位土生土长的承德人,他怀着一颗赤子之心,1988年离休后,31年如一日,挖掘记录传播承德古城历史文化,对承德古城历史如数家珍,生前被人们称为“承德活地图”。他凭记忆手绘出的3.5米长的《热河街御路图》,被誉为“承德的《清明上河图》”,填补了承德建筑史上的一项空白。原市人大常委会选任委主任、市人大常委会委员王舜同志和市档案馆的同志们,10年来,坚持不懈挖掘尹忠同志脑海中的承德记忆,做了大量卓有成效的工作,特别是将尹忠同志生前的口史料整理编辑成《尹忠热河记忆》一书出版,系统再现承德古城历史风貌,这对于承德城市历史文化研究、保护和传承具有重要意义,也是对尹忠同志最好的纪念。